Agradezco profundamente a mi amigo y colega Toni Barea Bernal, gran investigador y divulgador del jazz, por sus valiosos comentarios y aportes que dieron origen a este texto. Su generosidad y pasión por esta música enriquecen cada proyecto y nos recuerdan que el jazz también se construye compartiendo y conversando.

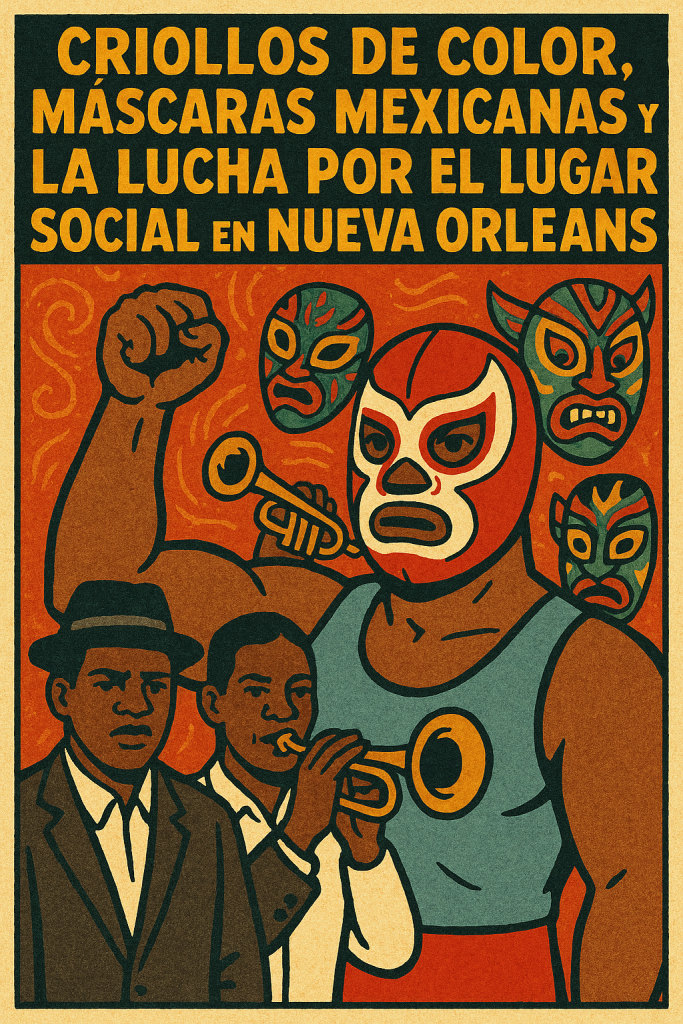

La sociedad de Nueva Orleans a finales del siglo XIX y principios del XX presenta una complejidad racial y cultural que resulta fundamental para comprender tanto las dinámicas sociales como el desarrollo musical, especialmente en el contexto del surgimiento del jazz. La ciudad, heredera de una mezcla colonial francesa y española, mantuvo durante mucho tiempo un sistema social estratificado pero menos binario que el que impondría posteriormente la sociedad anglosajona tras la Compra de Luisiana en 1803 (Gushee, 2005).

Bajo los regímenes francés y español, el término “criollo” designaba a los nacidos en América de ascendencia europea, y englobaba a individuos de diversas mezclas raciales sin la carga peyorativa que luego adquiriría. En este contexto, tanto mestizos como personas de ascendencia africana libre —denominados “criollos de color”— gozaban de un estatus social intermedio, con derechos y reconocimientos que contrastaban con la situación del resto de Estados Unidos (Sublette, 2008; Charters, 1963). Sin embargo, la consolidación del dominio estadounidense trajo consigo la imposición de una rígida dicotomía racial basada en la categoría binaria “blancos” versus “no blancos” (whites vs colored), que fue reforzada a través de la promulgación de leyes segregacionistas, tales como los Black Codes y las posteriores leyes de Jim Crow en Louisiana (Gushee, 2005; Archivos históricos de Louisiana).

En este nuevo orden racial, muchos criollos de color buscaron redefinir o disimular su identidad racial mediante la adopción de una supuesta procedencia mexicana u otra identidad extranjera, aprovechando que una ascendencia “exótica” era mejor tolerada socialmente que la marcada herencia africana (Gushee, 2005; Teachout, 2009). Esta estrategia tenía un efecto paradójico: mientras les permitía cierto acceso y movilidad social, también contribuyó a reforzar la exclusión interna basada en el color de piel, dado que muchas agrupaciones musicales criollas rechazaban explícitamente a músicos con tonos de piel más oscuros, lo que intensificó la fragmentación racial dentro del ámbito cultural (Schuller, 1968).

Este fenómeno es ejemplificado en la figura de Ferdinand “Jelly Roll” Morton, uno de los primeros compositores y pianistas emblemáticos del jazz tradicional. Morton se definía a sí mismo como criollo y rechazaba la etiqueta de “negro”, intentando mantener una identidad social distinguida dentro del sistema racial segregado. La célebre frase de Louis Armstrong dirigida a Morton —“you eat in the kitchen, just like me” (“tú comes en la cocina, igual que yo”)— sintetiza la cruda realidad: más allá de la autopercepción o de las estrategias identitarias, las estructuras raciales vigentes imponían barreras sociales ineludibles (Teachout, 2009; Charters, 1963).

Desde la perspectiva musicológica, la fragmentación racial tuvo un impacto significativo en la evolución estilística y social del jazz. Por un lado, las orquestas criollas mantenían repertorios y estilos influenciados por la tradición europea y las formas musicales cultas; por otro, los músicos afroamericanos que fueron excluidos o marginados desarrollaron expresiones musicales propias, incorporando elementos africanos, afrocaribeños y de blues que serían esenciales en la formación del jazz como género innovador y popular (Schuller, 1968; Gushee, 2005).

Finalmente, el recurso a una identidad mexicana o “exótica” como estrategia de resistencia frente al racismo institucionalizado subraya la importancia de las construcciones sociales y raciales en la conformación de las identidades culturales. Esta dinámica compleja y contradictoria contribuyó a la diversidad cultural y musical de Nueva Orleans y dejó una impronta indeleble en el desarrollo histórico del jazz.

Por Marcelo Bettoni

Bibliografía

Charters, Samuel. Jazz: New Orleans, 1885-1917. University Press of Mississippi, 1963.

Gushee, Lawrence. Pioneers of Jazz: The Story of the Creole Band. Oxford University Press, 2005.

Schuller, Gunther. Early Jazz: Its Roots and Musical Development. Oxford University Press, 1968.

Sublette, Ned. The World That Made New Orleans: From Spanish Silver to Congo Square. Chicago Review Press, 2008.

Teachout, Terry. Pops: A Life of Louis Armstrong. Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

Archivos históricos de Louisiana, legislación racial: Black Codes y leyes de Jim Crow (disponible en Louisiana State Archives).