En la historia cultural afroamericana del siglo XX, Zora Neale Hurston ocupa un lugar singular: no fue solo una escritora del Renacimiento de Harlem, ni únicamente una antropóloga formada en la academia blanca. Fue, ante todo, una oyente atenta. Antes de narrar, escuchó. Antes de teorizar, convivió. Antes de estetizar, respetó.

Nacida en Alabama y criada en Eatonville, Florida, uno de los primeros pueblos afroamericanos autogobernados de Estados Unidos, Hurston creció en un entorno donde la oralidad, el relato cotidiano, el canto de trabajo, el humor y la música eran formas legítimas de conocimiento. Ese mundo —frecuentemente ignorado o caricaturizado por la cultura dominante— se convertiría en el núcleo de su obra.

Durante los años del Renacimiento de Harlem, Hurston compartió escena con figuras como Langston Hughes, Countee Cullen y Alain Locke, pero nunca se integró del todo a los consensos estéticos o políticos del movimiento. Mientras muchos buscaban “elevar” la cultura negra hacia parámetros europeos, ella hizo lo contrario: descendió al sur, a los márgenes, a los espacios donde el blues, los sermones y los cuentos populares sobrevivían sin mediaciones.

Formada por Franz Boas, Hurston aplicó métodos de trabajo de campo inéditos para una mujer negra de su tiempo. Grabó canciones, transcribió relatos orales, documentó rituales, prácticas religiosas y formas de habla que hoy resultan fundamentales para comprender el trasfondo cultural del blues y, por extensión, del jazz. No como estilos musicales aislados, sino como continuidades históricas de una experiencia colectiva.

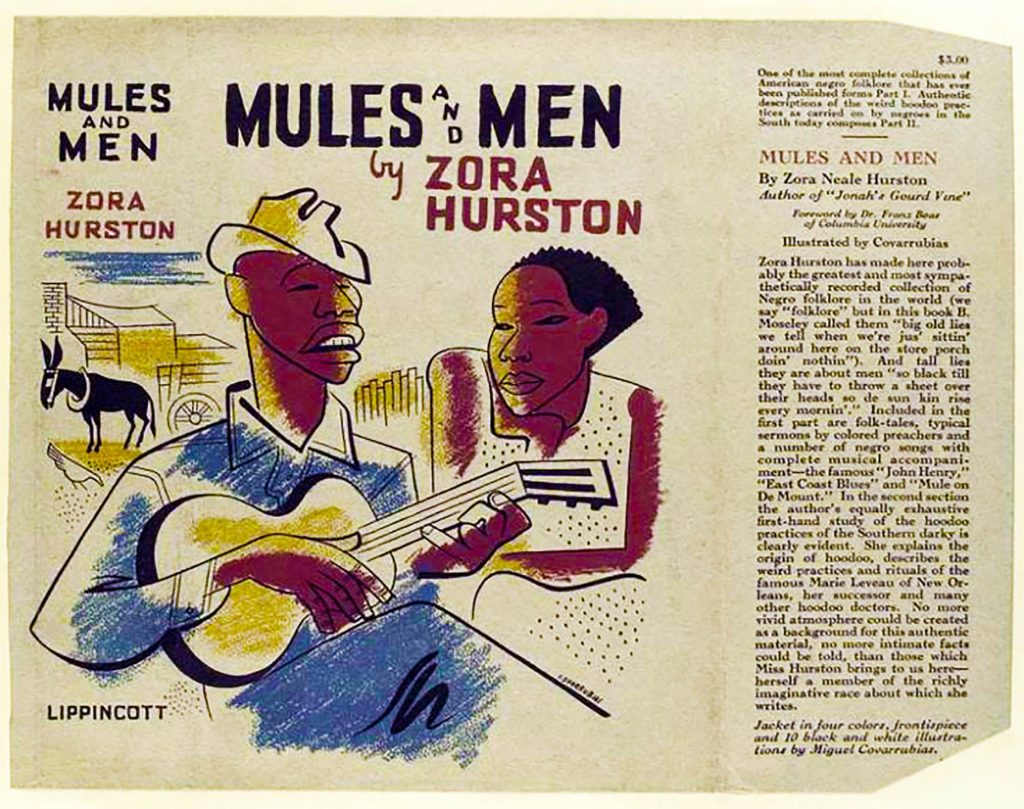

Su libro Mules and Men no es solo una colección de folclore: es un mapa sonoro y simbólico del sur afroamericano. Allí aparecen estructuras narrativas, ritmos verbales y repeticiones que dialogan directamente con la lógica del blues. Del mismo modo, su prosa literaria —especialmente en Their Eyes Were Watching God— fluye con una musicalidad que no imita al jazz, pero comparte su principio fundamental: la voz individual afirmándose dentro de una tradición.

Hurston comprendió algo esencial que también entendieron los músicos de jazz temprano: la cultura no necesitaba ser legitimada desde afuera. No requería traducción ni blanqueamiento. Su valor residía en su uso vivo, en su función social, en su potencia expresiva. Esa convicción la enfrentó tanto a intelectuales blancos como a sectores del propio mundo afroamericano que buscaban respetabilidad antes que autenticidad.

Durante décadas, su obra fue relegada. Murió en la pobreza, olvidada por el canon. Sin embargo, su recuperación en la segunda mitad del siglo XX reveló hasta qué punto había anticipado debates centrales: identidad, apropiación cultural, voz propia, memoria histórica.

Hoy, leer a Zora Neale Hurston es escuchar el murmullo previo al blues grabado, el pulso que antecede al jazz documentado. Es comprender que antes de los discos, antes de los escenarios, existía una cultura que sonaba, hablaba y se narraba a sí misma. Y que alguien tuvo la lucidez —y el coraje— de escucharla sin corregirla.Por Marcelo Bettoni