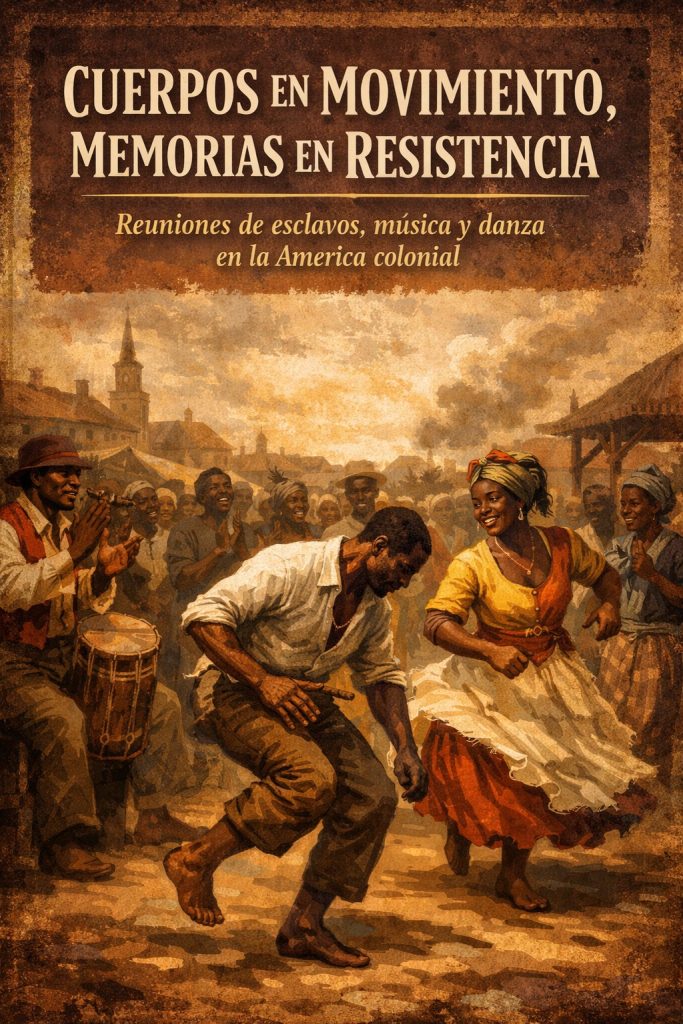

Reuniones de esclavos, música y danza en la América colonial

Cuando se piensa en los orígenes del jazz, la narrativa suele comenzar en Nueva Orleans a fines del siglo XIX. Sin embargo, mucho antes de que esa ciudad se convirtiera en un laboratorio sonoro decisivo, la música y la danza afroamericanas ya habían encontrado espacios de expresión —limitados, vigilados, pero profundamente significativos— en distintas ciudades de la América colonial. Las reuniones de esclavos en el Norte de las colonias inglesas constituyen uno de los capítulos menos difundidos y, al mismo tiempo, más reveladores de esa historia.

Tras la Guerra de Independencia, ciertas prácticas colectivas que habían sido interrumpidas durante el conflicto reaparecieron bajo nuevas formas. En ciudades como Nueva York y Filadelfia, los días festivos —en especial las celebraciones de Pinkster— ofrecían una oportunidad excepcional para que esclavos provenientes de zonas rurales y urbanas se reunieran en mercados y espacios públicos. Allí se organizaban competencias amistosas de danza, observadas tanto por miembros de la comunidad afroamericana como por blancos que, en ocasiones, aportaban pequeñas sumas de dinero para premiar a los participantes más destacados.

Estas reuniones no solo cumplían una función recreativa. Eran, ante todo, actos de afirmación cultural. La música que acompañaba las danzas no dependía de instrumentos convencionales: el cuerpo mismo se convertía en fuente sonora. Golpes de manos sobre los muslos, zapateos rítmicos y patrones repetitivos construían una base percusiva de notable complejidad. En estas prácticas se advierte una concepción africana del ritmo como fenómeno corporal, colectivo e inseparable del movimiento, rasgo que más tarde reaparecerá en múltiples tradiciones afroamericanas, incluido el jazz.

En Filadelfia, durante las ferias semestrales del período colonial, los últimos días eran cedidos a la población esclavizada para celebrar sus propios encuentros. En espacios como Potter’s Field —hoy Washington Square— los participantes se organizaban en grupos definidos por su procedencia étnica o “nación”, recreando vínculos simbólicos con África en un contexto hostil. Cantos en lenguas africanas, danzas prolongadas y una intensa participación comunitaria transformaban temporalmente el paisaje urbano, generando una experiencia colectiva que desafiaba el orden social dominante.

Estas celebraciones tuvieron lugar casi exclusivamente en el Norte. La relativa flexibilidad del sistema esclavista urbano, la concentración de población negra y la tolerancia —limitada y ambigua— de las autoridades locales hicieron posibles estas reuniones. En el Sur, en cambio, el control social más estricto, el temor a las rebeliones y la estructura de las plantaciones impidieron la existencia de festivales públicos de esta naturaleza. No será hasta el siglo XIX, en la Nueva Orleans poscolonial, cuando la combinación de culturas europeas y africanas permita nuevamente la emergencia de encuentros musicales masivos, como los célebres de Congo Square.

Durante mucho tiempo, una idea errónea dominó el discurso historiográfico: la creencia de que la esclavización había borrado casi por completo la herencia cultural africana. Sin embargo, la persistencia de estas prácticas musicales y dancísticas demuestra lo contrario. Lejos de desaparecer, los elementos africanos sobrevivieron, se transformaron y encontraron nuevas formas de expresión. La música y la danza se convirtieron en territorios de resistencia simbólica, donde la memoria cultural pudo mantenerse viva aun en condiciones extremas.

Esta continuidad no se expresó únicamente en grandes reuniones públicas. En el ámbito doméstico, especialmente en Nueva Inglaterra, las mujeres negras desempeñaron un rol fundamental como guardianas de la tradición oral. A través de relatos, canciones y cantos narrativos, transmitieron historias, valores y formas de sensibilidad que conectaban a las nuevas generaciones con un pasado africano reimaginado. Estos espacios íntimos, invisibles para la mayoría de los cronistas blancos, fueron tan decisivos como los festivales públicos en la preservación cultural afroamericana.

Hacia el final del período colonial, la población negra ya constituía una parte central de la vida económica y cultural de las colonias. Participaba en los cultos religiosos, cantando salmos e himnos; animaba bailes y celebraciones mediante violinistas y músicos esclavizados; y organizaba reuniones propias que llamaron la atención —a veces con admiración, otras con recelo— de observadores europeos. En todos estos contextos, la música funcionó como un espacio de negociación entre imposición y creatividad, entre control y libertad relativa.

Comprender estas reuniones de esclavos no implica solo reconstruir un antecedente histórico, sino reconocer una lógica cultural que atraviesa toda la música afroamericana: la centralidad del cuerpo, el ritmo compartido, la improvisación colectiva y la música como forma de comunidad. Allí, en esos mercados, campos y espacios abiertos de la América colonial, se gestaron prácticas que, décadas más tarde, encontrarían nuevas formas en el blues, el gospel y, finalmente, el jazz.

El jazz no surgió de la nada. Es el resultado de una larga historia de encuentros, resistencias y adaptaciones. Y en esa historia, las danzas, cantos y celebraciones de los esclavos coloniales ocupan un lugar tan silencioso como fundamental.

Por Marcelo Bettoni