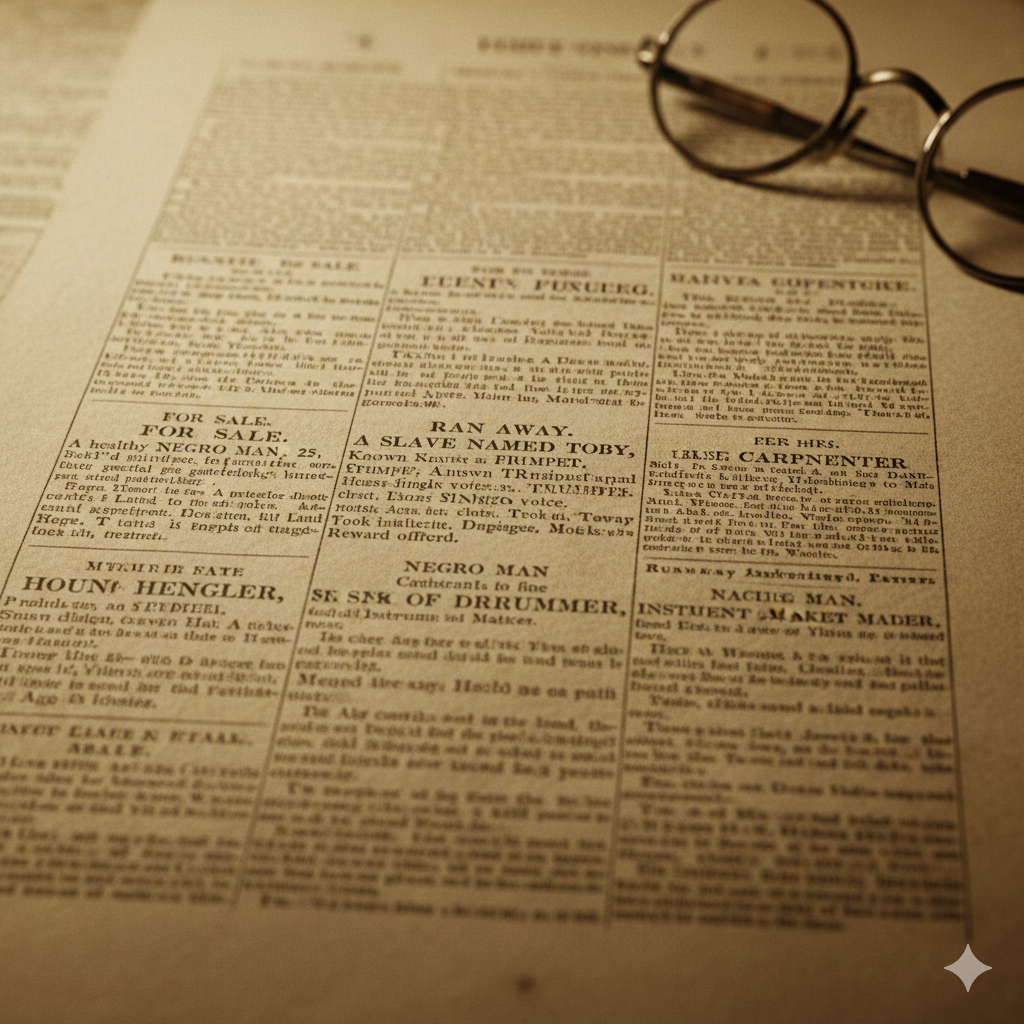

Gran parte de la historia temprana de la música afroamericana no se encuentra en partituras ni en tratados teóricos, sino en lugares mucho más incómodos: los avisos clasificados de los periódicos coloniales. Allí, entre anuncios de tierras, mercancías y bienes domésticos, aparecen hombres y mujeres esclavizados descritos como si fueran objetos, pero cuyas habilidades musicales emergen una y otra vez como un dato imposible de ocultar.

En la América colonial, los afrodescendientes dejaron pocos registros escritos de su propia vida cultural. No porque la música no fuera central en su experiencia cotidiana, sino porque el sistema esclavista desalentaba activamente cualquier forma de alfabetización o expresión autónoma que no incrementara el valor económico del esclavo. Para reconstruir ese pasado sonoro, los historiadores deben leer “a contrapelo” los documentos de la sociedad dominante: diarios personales, relatos de viajeros, registros judiciales y, sobre todo, periódicos.

Los anuncios de venta y de fuga de esclavos funcionan hoy como un archivo involuntario de la música negra temprana. En ellos se repiten descripciones de violinistas, tamboreros, flautistas, trompetistas y cantantes. El violín —o fiddle— aparece como el instrumento más frecuente, asociado a bailes, celebraciones y reuniones sociales donde la presencia de músicos negros era habitual. En muchos casos, estas habilidades eran destacadas como un plus comercial: saber tocar un instrumento podía aumentar el precio de una persona en el mercado esclavista.

Paradójicamente, los avisos de esclavos fugitivos ofrecen los retratos más vívidos. En su intento por recuperar la “propiedad” perdida, los amos detallaban con minuciosidad rasgos físicos, gestos, hábitos y talentos. Así sabemos de músicos que huían con su instrumento a cuestas, de otros reconocidos por su silbido o por su voz, e incluso de quienes dominaban técnicas poco comunes. Lo que para el esclavista era un simple dato identificatorio, para nosotros se convierte en una prueba contundente: la música no era un adorno ocasional, era una dimensión esencial de la vida cotidiana.

Algunos anuncios revelan aún más. No solo había intérpretes, sino también constructores de instrumentos: esclavos capaces de fabricar violines, repararlos y tocarlos, además de desempeñarse en otros oficios. Este detalle, aparentemente menor, resulta clave. Habla de una tradición musical que no se limitaba a reproducir modelos europeos, sino que incluía saberes técnicos, adaptación de materiales y una relación creativa y autónoma con el sonido.

Leer hoy estos documentos produce incomodidad, pero también una certeza: el jazz no surge de la nada a comienzos del siglo XX. Sus raíces se hunden en siglos de práctica musical afroamericana desarrollada bajo condiciones extremas, donde tocar, cantar o bailar funcionaba como una forma de afirmación identitaria y, muchas veces, de resistencia silenciosa. Mucho antes del blues, del ragtime o de Nueva Orleans, ya existía una cultura musical negra sólida, flexible y omnipresente.

Tal vez por eso el jazz conserva, hasta hoy, esa tensión permanente entre disciplina y libertad, entre forma y desborde. Porque nació de una historia escrita por otros, pero sostenida —nota a nota— por quienes nunca dejaron de hacer música, aun cuando casi todo lo demás les había sido arrebatado.

Para quienes deseen profundizar en estas historias, ampliar el contexto y seguir las huellas que conectan estas prácticas musicales tempranas con el desarrollo posterior del jazz, estos temas son abordados con mayor detalle en mi libro Las Rutas del Jazz, un recorrido por los caminos históricos, culturales y sonoros que dieron forma a una de las expresiones musicales más influyentes del siglo XX.