Los primeros asentamientos europeos en la costa atlántica de América del Norte nacieron bajo el signo de la urgencia. Colonos de orígenes diversos —aventureros, disidentes religiosos, comerciantes, trabajadores forzados— llegaron a un territorio que exigía esfuerzo físico, adaptación y supervivencia. En ese contexto áspero, la vida cultural no podía ocupar un lugar central. Sin embargo, incluso en medio de la precariedad, la música encontró formas de arraigarse y de cumplir funciones esenciales dentro de la comunidad.

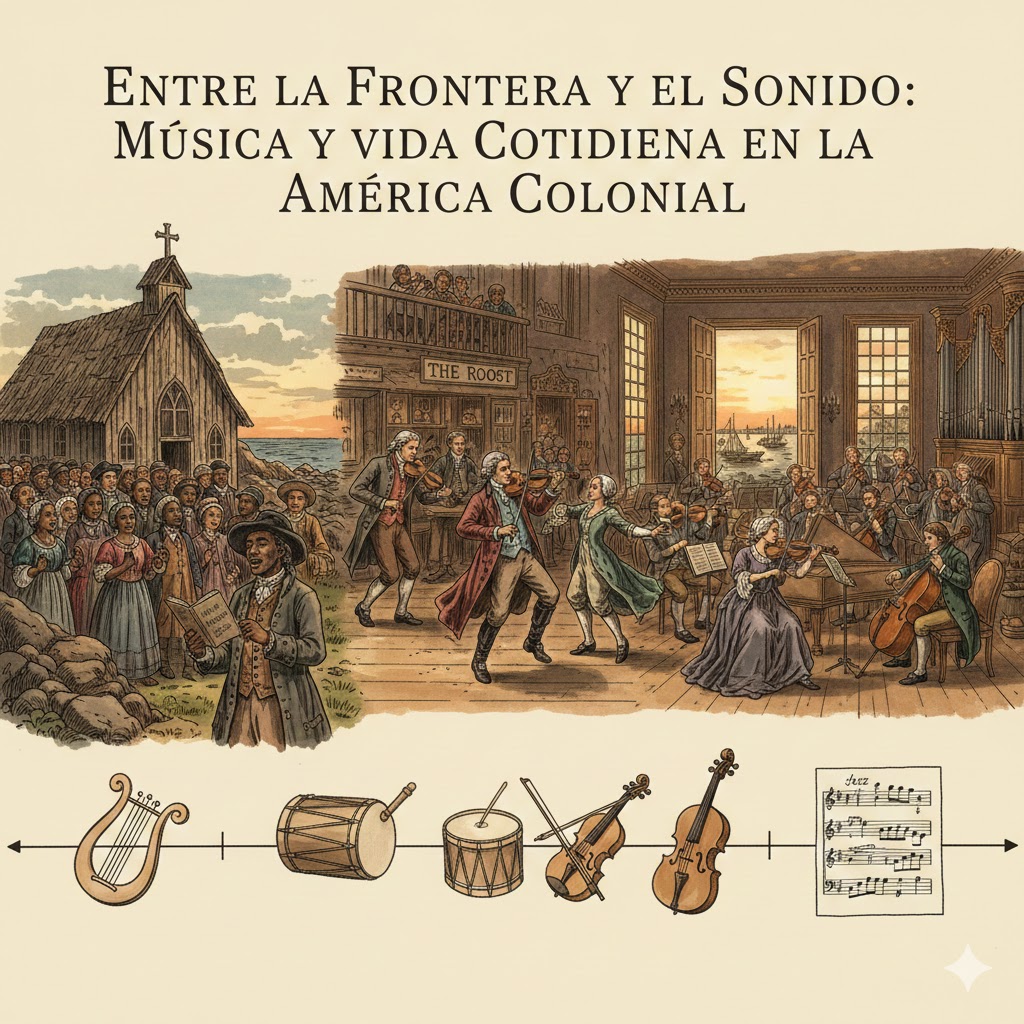

Lejos de ser un lujo, la música fue, en los primeros tiempos coloniales, una herramienta social. Acompañó la práctica religiosa, reforzó la cohesión comunitaria y ofreció momentos de distensión en una vida marcada por el trabajo constante. En una sociedad mayormente rural, el canto fue la expresión dominante. Las reuniones religiosas, los encuentros familiares y las celebraciones colectivas se organizaron alrededor de la voz humana, que no requería instrumentos ni conocimientos técnicos complejos para hacerse presente.

Las tradiciones musicales que se encontraron en suelo americano eran múltiples. Los colonos europeos trajeron consigo himnos, salmos y formas musicales propias del siglo XVII. La población africana, sometida a la esclavitud o a regímenes de servidumbre, conservó en la memoria corporal y sonora ritmos, cantos y modos de expresión profundamente ligados a la experiencia comunitaria. Aunque las condiciones sociales impidieron un intercambio libre y equitativo, la convivencia forzada de estas culturas sentó las bases de un paisaje musical nuevo, atravesado por tensiones, adaptaciones y transformaciones.

En los pueblos y pequeñas ciudades, la iglesia funcionó como núcleo espiritual y social. Allí se cantaba, se escuchaba música y se reforzaban valores compartidos. En los ámbitos más seculares, las tabernas cumplieron un rol similar: eran lugares de encuentro interclasista donde la música, el baile y la conversación articulaban la vida cotidiana. La danza se convirtió rápidamente en una de las formas de entretenimiento más difundidas, tanto entre blancos como entre negros, y la música que la acompañaba fue durante años el principal repertorio instrumental de las colonias.

El violín se destacó como el instrumento preferido para animar bailes y celebraciones. Su portabilidad, su volumen y su versatilidad lo volvieron ideal para contextos informales. Músicos de diferentes orígenes lo adoptaron como herramienta expresiva, y su sonido se volvió habitual en fiestas públicas y privadas. Fuera del ámbito militar —donde tambores y trompetas cumplían funciones específicas—, la música instrumental tuvo durante mucho tiempo un desarrollo limitado.

Con el crecimiento de los centros urbanos y una mejora paulatina de las condiciones económicas, la vida musical comenzó a diversificarse. A lo largo del siglo XVIII, ciertos sectores de la sociedad colonial dispusieron de más tiempo y recursos para el ocio y la formación cultural. La música empezó a ingresar en el ámbito doméstico mediante la compra de instrumentos y la contratación de maestros.

Paralelamente, surgieron los primeros conciertos públicos, concebidos ya no como extensiones de la vida religiosa o festiva, sino como eventos dedicados específicamente a la escucha. La instalación de órganos en iglesias, la creación de sociedades musicales y la llegada de intérpretes profesionales desde Europa marcaron un cambio significativo: la música empezaba a pensarse como un arte autónomo, digno de atención y cultivo especializado.

En el sur de las colonias, Charles Town se destacó como un centro particularmente activo. Su condición de puerto facilitó la llegada de músicos, repertorios y prácticas europeas. Allí se realizaron algunas de las primeras representaciones escénicas y se organizaron asociaciones dedicadas exclusivamente a la música, anticipando modelos institucionales que se consolidarían décadas más tarde.

Al mismo tiempo, la enseñanza musical se expandió tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Maestros itinerantes ofrecían clases de música y danza, especialmente en regiones dominadas por grandes propiedades agrícolas. La figura del músico colonial no respondía a un único perfil: convivían profesionales formados en Europa, intérpretes locales y autodidactas, todos insertos en una sociedad aún en construcción.

La música colonial no fue un sistema homogéneo ni plenamente desarrollado, pero sí un terreno fértil. En sus formas simples, en sus funciones sociales y en la convivencia —conflictiva pero real— de distintas tradiciones culturales, se gestaron procesos que resultarían decisivos para la historia musical posterior de América. Mucho antes de que existiera una música “nacional”, ya se estaban produciendo cruces, resignificaciones y prácticas colectivas que darían lugar, con el tiempo, a expresiones profundamente originales.

En ese entramado temprano, donde la música acompañó la vida antes de convertirse en espectáculo, pueden rastrearse las raíces de una tradición que más tarde encontraría en el jazz una de sus manifestaciones más complejas y significativas.

Por Marcelo Bettoni