Cuando se piensa en los grandes centros del jazz, a menudo surgen nombres cargados de resonancia histórica y casi mítica: Nueva Orleans, con su herencia criolla y afroamericana, donde todo comenzó; Chicago, que recibió a los músicos tras el cierre de Storyville; Kansas City, con su vida nocturna desbordante en los años treinta; o Los Ángeles, epicentro del cool jazz en la década de 1950. Sin embargo, más allá de estas escenas con fuerte impronta local, Nueva York —y en particular Manhattan— se consolidó como el lugar donde los músicos alcanzaban la madurez artística y un reconocimiento duradero.

Desde finales de los años veinte, Nueva York se convirtió en meta obligada. Quien quisiera cimentar una carrera auténtica debía llegar allí, sin importar su procedencia ni la fama ganada en otros escenarios. La ciudad ofrecía un entorno único en el que tres fuerzas entrelazadas —comercial, sociológica y musical— moldearon la evolución del jazz. Su infraestructura cultural era incomparable: salas de conciertos, teatros, museos, galerías, periódicos, radios, televisiones, editoriales y sellos discográficos conformaban un ecosistema de difusión sin precedentes. Los medios neoyorquinos hablaban “en nombre de la nación”, y cuando el jazz comenzó a consolidarse como producto artístico, necesitó de esa plataforma para proyectarse hacia el gran público.

Nueva York también fue un crisol sociológico. La Gran Migración llevó a miles de afroamericanos del Sur hacia el Norte, mientras que oleadas de inmigrantes europeos llegaban a Estados Unidos. Italianos, irlandeses, alemanes, rusos y, en particular, judíos de Europa Central, encontraron en el jazz un espacio de diálogo cultural. La afinidad de ciertas tradiciones judías con el blues —uso de escalas pentatónicas e inclinación por la improvisación— generó puentes estéticos inesperados. En la ciudad convivían las mayores comunidades urbanas de negros y judíos del país, y de esa alianza surgiría una de las colaboraciones más fecundas de la historia del jazz, comparable a la interacción afro-criolla en la Nueva Orleans primigenia.

Aunque suele decirse que Nueva York no generó un estilo definido, la realidad es más rica: en los años veinte y treinta floreció el stride piano con James P. Johnson y Fats Waller; las grandes orquestas cristalizaron allí, impulsadas por el auge del baile de salón y la confluencia de músicos de distintas procedencias, dando paso a la Era del Swing; en los años cuarenta, Nueva York fue cuna del bebop con Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk; y en los cincuenta y sesenta abrió espacio a la vanguardia y el free jazz, consolidándose como epicentro de la innovación. Pocas ciudades demostraron una capacidad tan amplia para absorber, reinventar y proyectar nuevas formas musicales.

A este proceso se sumó un factor clave: la Ley Seca. En 1920, la Decimoctava Enmienda prohibió la venta y fabricación de alcohol, lo que favoreció la creación de una vasta red de bares clandestinos. En ciudades controladas por la mafia —Chicago, Kansas City y Nueva York—, estos locales permanecían abiertos hasta el amanecer y competían contratando a los mejores músicos, cantantes y bailarines. El jazz se adaptaba perfectamente a esa demanda: mientras los compositores no alcanzaban a producir suficiente repertorio, los improvisadores podían hilar infinitas variaciones sobre blues y canciones populares. Para los músicos, la Prohibición —derogada en 1932— significó abundante trabajo y un nuevo espacio donde el jazz se consolidó como la música de la noche urbana.

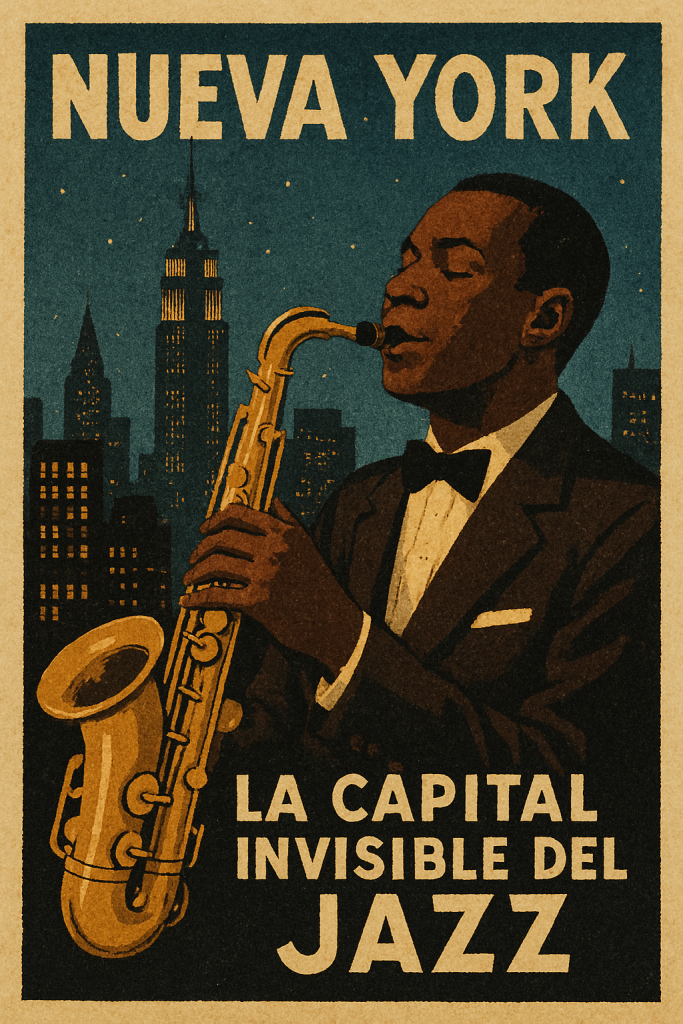

En 1923, al contemplar las luces interminables de Manhattan, un joven Duke Ellington exclamó: “¡Vaya, esto es como Las mil y una noches!”. Esa impresión resume lo que Nueva York significaba para los músicos de jazz: no solo un lugar, sino la promesa de lo ilimitado. Aunque carezca del mito romántico de otras ciudades, Nueva York fue —y sigue siendo— la capital invisible del jazz: el espacio donde tradición e innovación se entrelazan, y donde cada generación busca inscribir su voz en una historia siempre en construcción.

Un siglo después de aquellas primeras migraciones y noches de jazz en los speakeasies, Nueva York sigue siendo un faro. La ciudad conserva su vitalidad en clubes legendarios como el Village Vanguard o el Blue Note, y en espacios más recientes como The Jazz Gallery o Smalls, donde nuevas generaciones de músicos buscan forjar su voz. En este presente globalizado, en el que el jazz se reinventa en Buenos Aires, Tokio, Johannesburgo o Estambul, Nueva York continúa siendo un punto de encuentro: una capital invisible que no impone un estilo, pero ofrece un escenario incomparable donde tradición e innovación dialogan sin descanso. Por Marcelo Bettoni