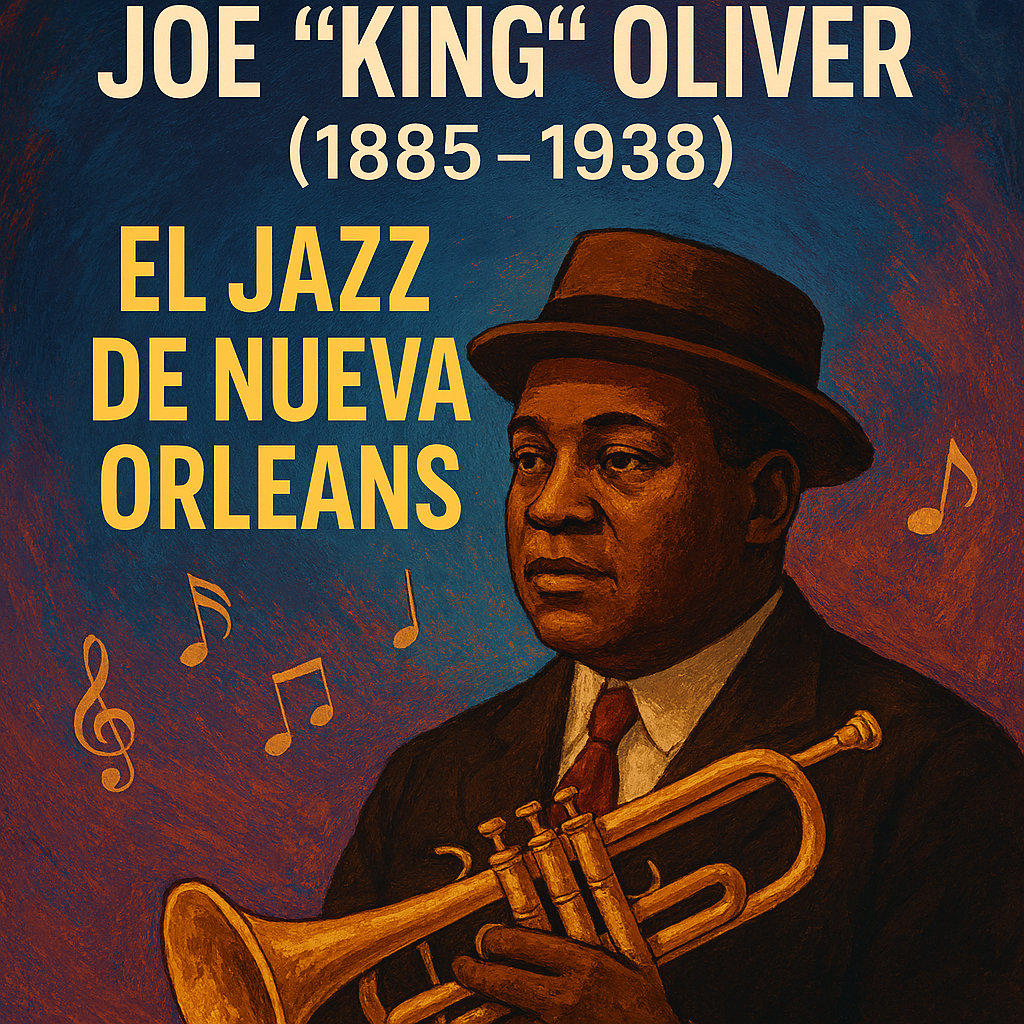

El jazz de Nueva Orleans, iniciado a fines del siglo XIX con figuras como Buddy Bolden, comenzó como un “gumbo” musical que mezclaba ragtime, blues, marchas y música popular europea y africana (Gioia, 2011). Hacia 1922, este gumbo se había expandido a otras ciudades y se había enriquecido con influencias urbanas, consolidándose como un estilo definido. En ese contexto, Joseph “King” Oliver destacó por mantener la integridad del jazz de Nueva Orleans frente a la creciente comercialización del género (Schuller, 1968).

Oliver nació en Luisiana y se trasladó a Nueva Orleans durante su infancia, comenzando su carrera musical en 1905 tras experimentar brevemente con el trombón antes de dedicarse a la corneta (Hasse, 1980). Su apodo “Popeye” surgió por la pérdida del ojo izquierdo, y se convirtió en parte de su imagen escénica junto con el uso innovador de sordinas y objetos que modificaban el timbre de su instrumento (Pujol, 2005).

Según Richard M. Jones, en competencias con otros músicos, Oliver podía atraer multitudes sin anunciar melodías, demostrando un poder de convocatoria excepcional (citado en Schuller, 1968). Su estilo se caracterizaba por la expresividad de los sordinados, la articulación clara y un fraseo marcado que inspiró a generaciones posteriores.

Tras trasladarse a Chicago en 1918, Oliver consolidó su liderazgo con la Creole Jazz Band, formada por músicos provenientes de Nueva Orleans, incluyendo Johnny Dodds (clarinete), Baby Dodds (batería) y Lil Hardin (piano) (Gioia, 2011). Con la incorporación de Louis Armstrong como segunda corneta, la banda desarrolló un sonido distintivo que combinaba polifonía colectiva y solos expresivos (Schuller, 1968).

Entre 1923 y 1924, la banda realizó sus primeras grabaciones para Gennett Records, un pequeño sello propiedad de una empresa fabricante de pianos que había comenzado a grabar jazz en 1919, pero hasta entonces solo registraba bandas blancas de calidad limitada (Gioia, 2011). Con Oliver y Jelly Roll Morton, Gennett reconoció el potencial comercial del jazz dirigido al público negro, a diferencia de otros sellos que crearon filiales para promover los llamados “discos raciales”.

El estudio de Gennett en Richmond, Indiana, era modesto y poco atractivo. Construido cerca de las vías del tren, las sesiones se interrumpían con frecuencia por el paso de los trenes. El espacio de grabación consistía en una habitación forrada de madera, con una bocina en forma de megáfono de unos veinte centímetros de diámetro que transmitía el sonido a un disco lateral mediante un estilete. Los músicos debían encontrar la mejor colocación alrededor de la bocina para equilibrar la sonoridad del conjunto, ya que el método acústico no permitía mezcla alguna de los instrumentos (Hasse, 1980)

Este método explica por qué los discos de la Creole Jazz Band de Oliver resultan más difíciles de escuchar que las sesiones eléctricas de Morton para Victor en 1926. Sin embargo, en 2006, ingenieros que utilizaron técnicas modernas de transferencia lograron recuperar un detalle y una vivacidad insospechados en estas grabaciones, recopiladas en King Oliver Off the Record: The Complete 1923 Jazz Band Recordings (Gioia, 2011).

Canciones como Dippermouth Blues y Snake Rag evidencian la combinación de improvisación colectiva y solos distintivos, anticipando la evolución del jazz hacia formas más individuales (Pujol, 2005).

El estilo de Oliver se distingue por la integración de la polifonía colectiva, donde varios instrumentos improvisan simultáneamente, y por la articulación precisa de motivos melódicos sobre estructuras de blues y rag (Gioia, 2011). Sus sordinados y recursos tímbricos influyeron decisivamente en músicos como Armstrong, Beiderbecke y Ellington (Schuller, 1968).

La progresiva enfermedad de Oliver y los cambios del mercado musical limitaron su actividad tras mediados de la década de 1920. Intentos de modernización con grupos como los Dixie Syncopators no lograron replicar su antiguo éxito (Hasse, 1980). Falleció en Savannah en 1938, dejando un legado fundamental para la historia del jazz, especialmente en la transmisión de técnicas y estéticas que marcaron la era del jazz de Nueva Orleans y la carrera de Louis Armstrong (Gioia, 2011).

Por Marcelo Bettoni

Bibliografia

Gioia, T. (2011). The history of jazz (2nd ed.). Oxford University Press.

Hasse, J. E. (1980). Louis Armstrong and the jazz tradition. Oxford University Press.

Schuller, G. (1968). Early jazz: its roots and musical development. Oxford University Press.