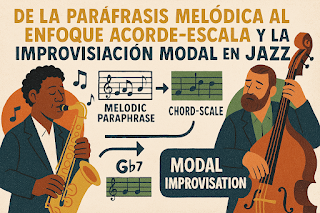

En continuidad con el desarrollo de los aspectos fundamentales de la

improvisación en el jazz, este artículo propone una mirada musicológica sobre

distintas estrategias utilizadas por los intérpretes a lo largo de la historia

del género. Si en entregas anteriores se abordaron los fundamentos de la

improvisación como fenómeno estructurante del lenguaje jazzístico, aquí nos

centraremos en tres modelos específicos que dan forma al discurso melódico: la

paráfrasis melódica, el enfoque acorde-escala y la improvisación modal.

Lejos de tratarse de simples técnicas, estos enfoques

representan modos de concebir la relación entre el intérprete y el material

musical, articulando dimensiones históricas, estilísticas y cognitivas.

Comprenderlos en su especificidad y en su interacción permite no solo

enriquecer la escucha, sino también profundizar en las prácticas analíticas y

pedagógicas del jazz.

Uno de los métodos más tempranos y reconocibles de

improvisación consiste en la paráfrasis melódica. Este enfoque, característico

del jazz tradicional y del swing, se basa en la modificación de una melodía

preexistente —habitualmente extraída del repertorio popular o del cancionero de

standards— a través de variaciones ornamentales, alteraciones rítmicas o

reformulaciones tímbricas, sin perder de vista el contorno reconocible del

tema.

Desde una perspectiva funcional, la paráfrasis

melódica actúa como estrategia de anclaje: el oyente reconoce el tema aun

cuando es transformado creativamente. Art Tatum, virtuoso del piano en la era

del swing, ilustra magistralmente esta práctica. En su versión de Over the

Rainbow, recorre con libertad ornamental la forma AABA, desplegando una

armonización sofisticada que no destruye la melodía original, sino que la

reinterpreta y revitaliza. La paráfrasis melódica funciona, así como una forma

de fidelidad creativa.

Con la evolución del lenguaje jazzístico hacia el

bebop y sus desarrollos posteriores, el concepto de improvisación adquirió un

carácter más abstracto y técnico. En ese marco, el enfoque acorde-escala se

consolidó como uno de los pilares de la improvisación moderna.

Este modelo propone una correlación entre cada acorde

y una o varias escalas compatibles. En lugar de pensar en acordes aislados y

sus notas constitutivas —como en la lógica funcional clásica—, el improvisador

parte del arpegio como base estructural y selecciona una escala que contenga el

material sonoro adecuado, permitiéndole construir líneas melódicas con

coherencia interna y continuidad.

Este sistema no elimina la expresividad ni la

intuición, sino que provee una gramática sobre la cual el intérprete despliega

su discurso. John Coltrane, en su emblemática Giant Steps (1959), llevó

esta concepción al límite: la sucesión de acordes distantes exige cambios

veloces de escala y una organización motívica extremadamente eficaz.

A fines de los años cincuenta, como respuesta al

vértigo armónico del bebop, surgió la improvisación modal. Impulsada por Miles

Davis en Kind of Blue (1959) y por las teorías de George Russell, esta

estrategia propuso una simplificación armónica que, paradójicamente, habilitó

nuevas dimensiones expresivas.

A diferencia del enfoque acorde-escala, que implica

una sucesión cambiante de acordes y escalas, la modalidad se basa en la

estabilidad: se mantiene un único modo durante extensos pasajes. Esta

permanencia permite al improvisador explorar el color del modo, sus tensiones

internas y sus variaciones rítmicas sin la presión de cambios armónicos

constantes.

En So What, por ejemplo, los músicos improvisan

largamente sobre el modo dórico de re, desplazándose brevemente al dórico de mi♭ en el puente. El contraste es sutil pero eficaz. Esta economía modal también puede rastrearse en

solos de Louis Armstrong, como en el cierre de West End Blues: tras la

intervención pianística de Earl Hines, Armstrong responde con una nota

sostenida y frases descendentes simples que evocan la lógica expresiva del

blues. La potencia estética no reside en la complejidad, sino en la precisión

expresiva de cada gesto.

La improvisación de Charlie Parker en Now’s the

Time suele citarse como paradigma del bebop, aunque encierra elementos

heredados del blues. En el tercer chorus (1:03–1:10), Parker se aparta

momentáneamente del enfoque acorde-escala y superpone licks derivados de la

escala de blues sobre la progresión armónica subyacente. Este gesto no

contradice la armonía, sino que la resignifica: introduce tensiones expresivas

que dialogan con el campo tonal sin someterse enteramente a él.

Desde una perspectiva analítica, puede observarse que

Parker integra diversas lógicas en un mismo discurso. Su línea melódica se

apoya en escalas pentatónicas y blue notes, al tiempo que mantiene

puntos de contacto con los acordes fundamentales. Esta interacción entre el

lenguaje tonal y el blusero es una de las claves del estilo bebop, y explica

por qué la obra de Parker continúa siendo objeto de estudio.

El estudio de la improvisación en el jazz revela un

sistema sofisticado de decisiones estilísticas y cognitivas. Desde la

paráfrasis melódica, que parte del respeto al tema, pasando por el enfoque

acorde-escala que organiza la improvisación como una arquitectura sonora, hasta

la modalidad como campo de exploración expandido, cada estrategia implica una

manera particular de concebir la música y de habitar el tiempo sonoro.

En la práctica, muchos intérpretes combinan estos

enfoques de forma flexible, adaptándolos al repertorio, al contexto estilístico

y a sus propias búsquedas expresivas. Comprender estas estrategias no solo

enriquece la escucha, sino que contribuye a una apreciación más profunda del

jazz como arte de la transformación. Por Marcelo Bettoni